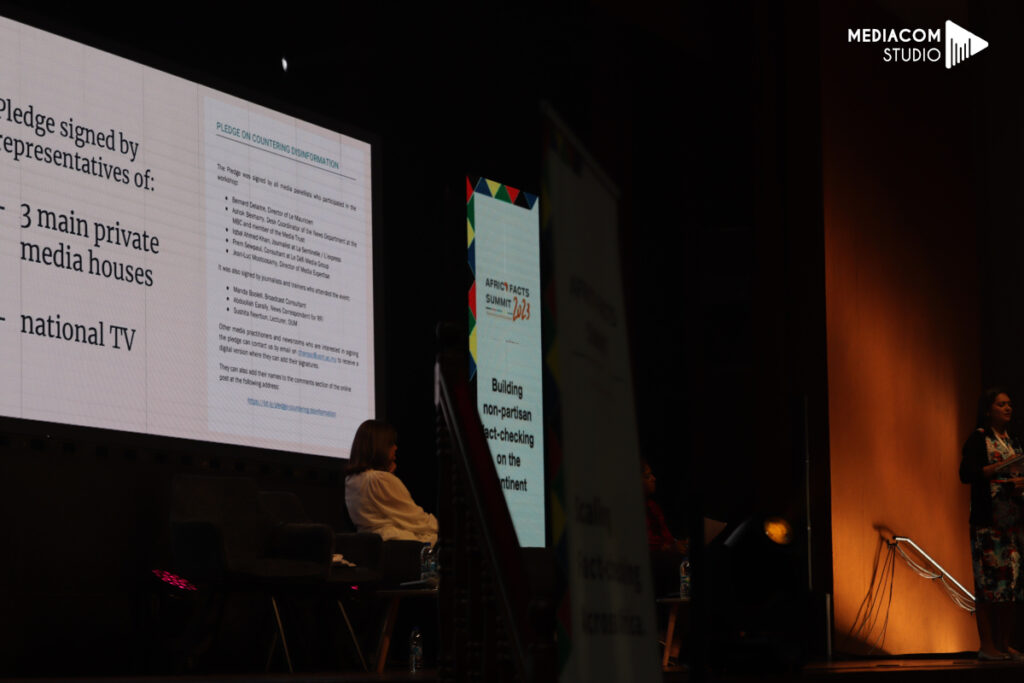

On Thursday 5th October 2023, during the Africa Facts Summit 2023, we launched the proceedings of the workshop “Countering Disinformation: Ensuring an Open and Transparent Infoscape” which was held in May 2023 with the support of the Australian High Commission in Mauritius.

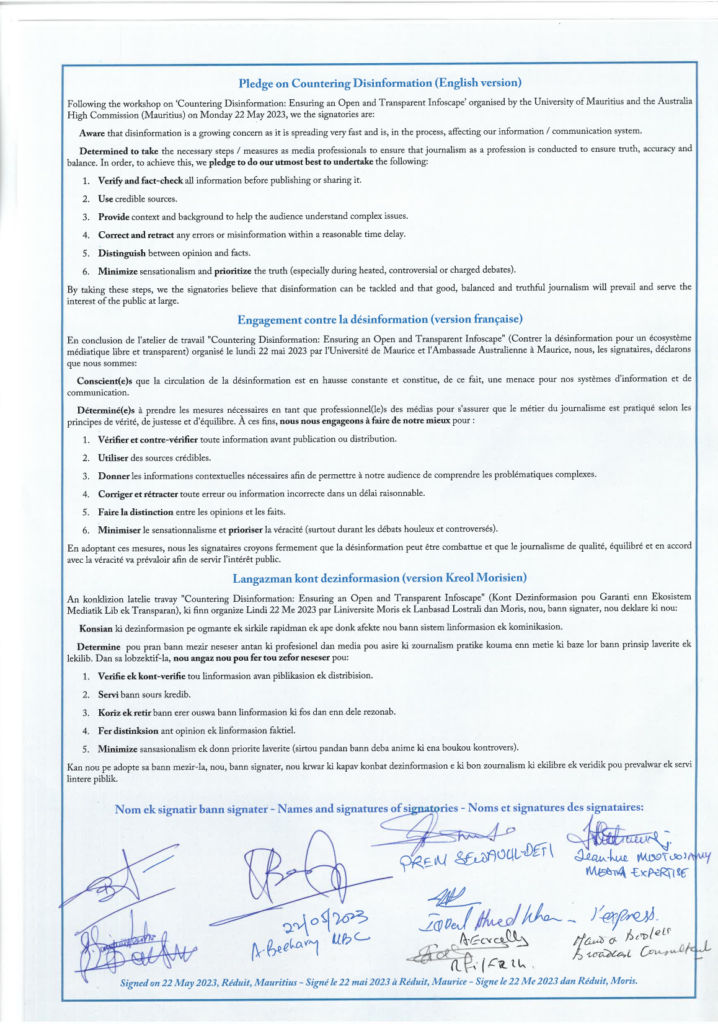

We also presented the key findings from the workshop as well as the Pledge on Countering Disinformation which was signed in May by representatives of the 3 main private media houses and of the national TV station.

Participants in the panel discussions held in May 2023 were professionals from the three main private media groups (namely Bernard Delaitre, Director of Le Mauricien, Iqbal Ahmed Khan from La Sentinelle and Prem Sewpaul from DefiMedia), the national broadcaster (Ashok Beeharry from the MBC), regulatory bodies (namely Drudeisha Madhub, Data Commissioner and Trilok Dabeesing from ICTA) and a media trainer/consultant (Jean-Luc Mootoosamy from Media Expertise).

On Friday 13th October 2023, we officially remitted copies of the publication to the Chargée d’Affaires of the Australian High Commission in Mauritius, Her Excellency Mrs Katie Lalor, and to the Senior Political and Public Diplomacy Officer, Mrs Yasmina Hosanoo, at the University of Mauritius.

The full proceedings can be downloaded from: https://bit.ly/countering-disinfo-ebook

The pledge to counter disinformation which was readily signed by media professionals can also be seen at: https://bit.ly/pledge-countering-disinformation

We thank Africa Check for giving us the opportunity to present the proceedings during the Africa Facts Summit 2023 and the Australia High Commission in Mauritius for supporting us in these initiatives.